Pocos nombres dedicados a la creación dramática contemporánea en castellano se han esforzado tanto en los últimos años por diluir los límites de los formatos y géneros teatrales, sea lo que sea que eso signifique, como Pablo Messiez (Buenos Aires, 1974). El autor y director de escena ha sublimado tanto su fórmula, sea esta cual sea, que uno parece salir siempre de sus espectáculos preguntándose qué es o no es el teatro.

La naturaleza casi performática que imprime a sus montajes, que conjugan ficción, poética, música y filosofía, le ha convertido en un imprescindible de nuestra cartelera teatral temporada tras temporada desde que, hace casi veinte años, llegara de Argentina. Y así lo acreditan los galardones que acumula; entre ellos, los Premios Max a mejor director por La piedra oscura (de Alberto Conejero) en 2016 y a mejor espectáculo de teatro por La voluntad de creer (de su propia firma) en 2023.

Messiez ha montado obras de Carson McCullers, Jean Genet, García Lorca, Samuel Beckett, Samantha Schweblin y Santiago Loza, entre otros, ha incursionado en la zarzuela y ha forjado alianzas con creadoras de otras disciplinas, como Sílvia Pérez Cruz o Rocío Molina. Pero es a través de textos propios donde despliega su gran sello. Ya sea evocando la memoria familiar en Todo el tiempo del mundo (2016); centrándose en la escucha del otro en Las canciones (2019), poniendo a prueba la fe en La voluntad de creer (2022) o investigando sobre de qué está hecho el teatro en Los gestos (2023).

Su trabajo más inminente es el estreno, el próximo 15 de noviembre en Centro Danza Matadero (Madrid), de Calentamiento, el nuevo espectáculo de Rocío Molina que codirige y escribe. Juntos han sumado danza y textos para que la bailaora y coreógrafa malagueña exorcice sobre el escenario la relación de amor-odio que mantiene con su arte en un montaje que combina danza, soliloquios y un espíritu festivo al más puro estilo rave.

Molina y Messiez urdiendo Calentamiento

Pero no es su único estreno en Madrid esta temporada. Pocos días más tarde, el 25 de noviembre, debutará también Personas, lugares y cosas, la historia de una actriz que se somete a un proceso de desintoxicación para detener la espiral de autodestrucción en la que se ha convertido su vida. El celebrado texto del dramaturgo británico Duncan Macmillan, todo un éxito en el Reino Unido, llega por fin a España en un montaje protagonizado por Irene Escolar que podrá verse hasta el 11 de enero en la Sala Principal del Teatro Español.

Y, por si todo esto fuera poco, como autor y director Messiez estrenará, ya en 2026, La forma humana, un espectáculo en el que el público ya juega un papel relevante incluso mucho antes de su estreno.

¿Qué te motiva a escribir un texto teatral desde la nada? ¿Qué temas o cuestiones actúan como motor creativo de tu escritura?

Siempre es por exabruptos. Empiezo a escribir algo y no sé bien por qué. Abro un archivo que pone “creación nueva” o, si ya tengo un título, el título que tenga, y voy volcando cosas que aparecen, microescenitas... Pero no sé de qué va, no hay tema. Aparece luego, medio borroso, y no es hasta el final cuando podría decir de qué va el texto. Suelen ser archivos largos hasta que los voy limpiando, poniendo en orden y empiezan a tener sentido. Por eso me suele llevar mucho tiempo; porque, para que sea rica la escritura, tienen que pasar muchas cosas en mi vida y muchas lecturas.

¿Y qué te aportan los proyectos que no surgen a partir de textos propios, como es el caso de Personas, lugares y cosas, de Duncan Macmillan?

Primero que nada, la persona de donde viene el llamado. Tiene que ser alguien a quien yo admire o con quien me apetezca trabajar. A partir de ahí, leo la obra con deseo. A Irene Escolar la había visto en una de las primeras cosas que yo vi nada más llegar a Madrid, Rock'n'Roll, de Tom Stoppard, dirigido por Àlex Rigola. Ella era jovencísima, flipé, me pareció bestial lo que hacía y desde entonces he seguido su recorrido con muchísimo interés. Cuando me llamó con esta propuesta le dije que me apetecía un montón dialogar con las cosas que había pensado otro, desde el tema al modo de escritura, estructura y magnitud. En este caso, ya conocía la obra de Macmilan y tenía muy buen recuerdo de su lectura. Es un texto con diez personajes, algo que se da poco, y uno no siempre tiene la posibilidad de pensar en un espacio tan grande con una obra donde hay tantos cuerpos para dirigir.

Irene Escolar, expansiva en Personas, lugares y cosas

Con Caramel (2024), de la compañía de danza Les Impuxibles, ya abordaste los problemas derivados del consumo de sustancias. En Personas… adviertes de que “no es un drama didáctico moralizante”.

No me interesa nada el teatro que da lecciones. El tema de la droga me parece muy complejo porque no está resuelto. Hay, por un lado, una mirada moralista y estigmatizante y, por otro, una mirada que tiende a romantizarla. Me parece un tema interesantísimo porque no puedo terminar de entenderlo y, cuando eso me sucede, creo que está bueno montar una obra sobre ello. Ya venía de la experiencia con las chicas de Les Impuxibles, que tienen un modo de trabajar muy interesante basado en la investigación que nada tiene que ver con el mío. En general, en mi escritura no me encargo de investigar para poder crear una ficción verosímil o realista, porque mis textos son más poéticos. Si hay investigación, esta viene movida por el deseo, no por una tarea de trabajo de campo concreto. Cuando escribo, hay un montón de lecturas a mi alrededor, pero todas las ha ido organizando el deseo y no el tema.

¿Desde qué perspectiva te acercaste al tema en este nuevo espectáculo?

Con Caramel me vi a lo largo de dos años en reuniones y charlas con gente de distintas organizaciones, personas con consumo problemático y no problemático, familiares que padecen el consumo de la persona afectada y, para mí, fue como abrir una nueva ventana a la complejidad. Pero yo defiendo que el espacio de la obra es un espacio poético. Lo que pasa en el escenario de Personas, lugares y cosas no viene a replicar lo que sucede en un hospital o clínica de desintoxicación, sino que tiene una dimensión poética. Me encantan las acotaciones de Macmillan, porque en una de las primeras dice “vemos lo que ella ve”. Y la protagonista ve todos los cambios de escena. Es alguien con una percepción de la realidad distinta a la convención y eso me da mucha libertad.

La protagonista es una actriz que ingresa en una clínica de desintoxicación. La elección de esa profesión no es un detalle casual en el texto.

Macmillan establece una relación muy interesante entre los grupos de teatro y lo que pasa en los grupos de terapia cuando ya ha sucedido la desintoxicación química y empieza a tratarse el trauma. En ambos sitios, lo que da sentido es que alguien te escucha. Las drogas tienen tanto estigma y suceden tan en lo oscuro, también por la ilegalidad, que al final aparece el grupo como un lugar sanador. Porque son personas que te están diciendo: aquí estás, a nosotros también nos ha pasado lo mismo, hablemos. Y en teatro el hecho de estar siendo visto es fundamental para que la cosa suceda. Lo más interesante de esta función es que terminas generando una identificación profunda con un ser muy complejo que está haciendo lo que puede.

ESCENARIOS:

TEATRO ESPAÑOL

El estreno de Personas, lugares y cosas supone el debut de Pablo Messiez en un escenario largamente ambicionado por él y en el que aún no había tenido la oportunidad de trabajar: el Teatro Español. “Me apetecía mucho trabajar aquí, porque no he dirigido nunca en ningún espacio, ni en la sala grande ni en la Margarita Xirgu. Está todo el peso de su historia, entras en la sala y la sensación es poderosa. Y me parece un espacio difícil y eso también me gusta. Para conseguir un público que no se apoltrone en la butaca necesito ver, a través del diseño de la escenografía, las luces y el vestuario, de qué manera reactivamos el vínculo con el espectador del Español hacia una atención distinta donde haya una respuesta”.

Y ESO NO ES TODO

Lo decíamos en un principio: la actualidad de Pablo Messiez no se queda en Personas, lugares y cosas. De hecho, su primer estreno de este otoño (Centro Danza Matadero, del 15 al 23 de noviembre) es Calentamiento, un espectáculo de danza de Rocío Molina que Messiez escribe y codirige. “A Rocío le interesaba reencontrarse con la idea del alivio y hablar de su vínculo con el dolor y el trabajo”, explica él. “Porque bailar le genera dolor y, al mismo tiempo, le da la vida. Es lo que Jacques Lacan llamaba “el goce” y que tiene que ver con encontrar placer en el dolor, con el exceso y con no poder parar. La idea de cómo bailar duele y cómo uno no puede dejar de dolerse ha terminado estructurando la dramaturgia.

El espectáculo se llama Calentamiento porque, dice Messiez, “es como si todo el tiempo estuviera empezando por no querer que termine, aunque nos duela. Los textos nacen de charlas con ella, de preguntas sobre sus inquietudes, de escuchar a su propio instinto y a su propio deseo”.

Y como si esto no fuera suficiente, Pablo Messiez trabaja en La forma humana, un nuevo proyecto como autor que estrenará en 2026.

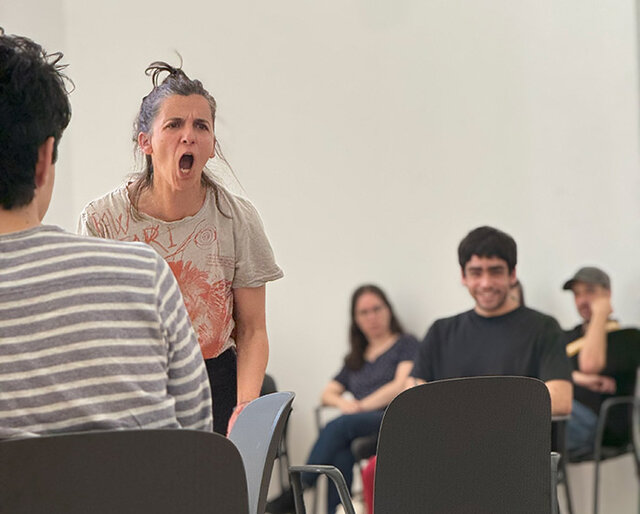

Proceso creativo de La forma humana

Tu próximo proyecto como autor es La forma humana. ¿Qué idea persigues con este montaje?

La forma humana surge a partir de una lectura de El cordero carnívoro [1975], de Agustín Gómez Arcos, y del imaginario en torno a la idea del incesto. Me daba un poco de pereza esa cuestión, pero sí quería construir una ficción sin moralismos en la que los personajes hacen cosas que, aunque desde fuera están mal vistas, a ellos les funcionan. Lanzar la pregunta: ¿qué hace falta para que esta gente sea feliz sin hacerle mal a nadie? Los personajes son gente que hace cosas raras, incluso cuestionables para muchos y que, sin embargo, demuestran que pueden vivir felices. Me parece que vivimos tiempos muy moralistas y me dan ganas de hacer una obra donde pase todo lo que se supone que no hay que hacer. Y que eso le haga bien a la gente que lo hace, sin lastimar a nadie.

La forma humana se gesta en talleres, residencias y ensayos abiertos al público en los que experimentas con la mirada ajena desde una fase muy temprana.

Desde Las canciones yo tengo obsesión por abordar el lugar del público. Tras la pandemia noto que la relación del espectador con la ficción está muy medida por las pantallas, incluso en el teatro, adonde la gente viene a ver qué le echan, se cruza de brazos, se hunde en la butaca e incluso mira el móvil, algo inaceptable. Quiero una obra que se haga cargo de poner de relevancia el lugar del espectador. Y que, si la gente no está atenta, se lo haga saber. Ya ocurría esto en La voluntad de creer, donde le decíamos al público que, si se querían ir, se fueran. Por eso, tener la posibilidad maravillosa de contar con público que no conoces y que viene a ver a una compañía en su primer ensayo es un lujo que me gusta aprovechar.

¿Y qué te aporta este método de trabajo?

Escénicamente, las cosas que pasan en esas sesiones no me interesan mucho, pero necesito pasar por ahí porque quiero que el público se sienta partícipe del espectáculo. Y si va a participar, que no sea gratuito, que se pregunte si para todo el mundo es necesaria su intervención. Es decir, que le importe el bien común, generar un teatro que piense en la comunidad, en un nosotros. Quiero que la gente que vaya a la función vaya a ayudar como lo hacen cuando van a un partido de fútbol o a un concierto, a colaborar con la experiencia y ser una parte fundamental.

EL SELLO MESSIEZ

Pablo Messiez, creador en modo disfrutón

No sabemos si hay algo así como un sello Messiez. “Debe existir”, dice el dramaturgo, “porque una vez se lo pregunté a ChatGPT y me hizo una escena muy graciosa. Me daba intriga, le pedí un texto y me devolvió una cosa cursi y horrible, pero en la que me reconocí. Puede que exista, pero no creo que me guste”.

La palabra, el cuerpo… ¿Qué elementos son fundamentales en tu teatro?

La música. Es muy importante que rítmicamente la obra funcione bien, que haya un trabajo musical con todo: lo visual, lo que suena, lo que se dice… Que las cosas estén en su sitio. Las obras que más me han gustado son aquellas que no sé de qué van. Para mí, ese es el ideal. Porque cuando el teatro pasa, no se puede explicar. Y si lo puedes explicar, es que es literatura, una parte del teatro. Ahora bien, si allí pasó algo con la luz, los cuerpos o incluso con los textos, es más difícil de contar. Lo mejor que me han dicho sobre Las canciones fue: no me acuerdo de qué iba, pero me lo pasé tan bien… Tú no te acuerdas de qué iba, pero el cuerpo sí recuerda la experiencia.

¿Eso sería para ti el acto escénico?

Salir del teatro sin saber muy bien qué ha pasado, pero queriendo volver. Eso sería. Que no sea nunca lo que imaginaste que iba a ser, que no puedas dejar de mirar y que siga activo el interés. O, como dice Didi-Huberman: defraudar la espera y suscitar deseo. Es algo tan personal y misterioso que por eso resulta tan difícil de conseguir.

Llegaste a la escena en calidad de actor, faceta que no has abandonado. ¿Cuándo te diste cuenta de la existencia de un autor y director?

En 2006, cuando estrené Antes, mi primera función como director en Argentina y que aquí se llamó Ahora. Fue un momento en el que no me llamaban como actor y dije “a ver qué hago”. Nunca lo tuve en mis planes, pero apareció sin pensarlo, sin mucho peso. Y me fui dando cuenta de que me gustaba mucho más que actuar.

Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo valoras tu trabajo como autor y director desde que aterrizaste en España?

Igual que con dirigir teatro, yo nunca tuve plan de irme de Argentina. Veía con extrañeza a la gente que se venía para acá y mírame, aquí estoy… Y feliz, porque en pocos lugares he aprendido tanto y he sido más fiel a mi deseo. A mí me ha dado mucho el teatro, me ha salvado la vida casi. Es un espacio que cuido mucho y estoy muy contento de no haber hecho cualquier cosa. Todo lo que he hecho tiene un sentido para mí y nunca ha sido monetario. Me parece estupendo vivir del teatro, estoy agradecidísimo de poder vivir de esto, pero sabiendo que también lo haría gratis.

Firma invitada

Pablo Giraldo (Avilés, 1985) es periodista cultural, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y La Sapienza de Roma. Es colaborador habitual de la revista Vanity Fair y ha escrito para medios como Shangay, JotDown, RBA, S Moda o El Español, entre otros. También ha trabajado para festivales de artes escénicas como Madrid en Danza y Festival de Otoño y ha sido director de comunicación del Teatro Kamikaze.

En Cultura Revista SGAE nº15 se reunió con Andrea Jiménez y Juan Mayorga para entregarnos este magnífico reportaje de portada.

Fotografías

Virginia Rota (apertura)

Jaime Tuñón (con Rocío Molina)

Pablo Zamora (Irene Escolar)

Vanessa Rábade (Teatro Español)

Pablo Giraldo (ensayo La forma humana)

Jaime Tuñón (Messiez disfrutón)

Enlaces

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PREMIO SGAE DE TEATRO INFANTIL 2025

Julia Ruiz Carazo (Granada, 1964) ha sido galardonada con el XXVI Premio SGAE de Teatro Infantil por su obra Speed Queen, un texto que habla de frente, sin censuras y con naturalidad a la adolescencia femenina. Planteado a modo de tragicomedia, se impuso entre las 53 obras presentadas.

El premio, dotado con 8.000 euros, defiende la creación y la promoción de nuevas obras dramáticas que contribuyan al enriquecimiento del teatro familiar. El texto se publicará en la colección juvenil Sopa de Libros que coeditan la Fundación SGAE y Anaya y será dramatizado la próxima temporada en Teatro en la Berlanga.

Si quieres saber más, aquí tienes toda la información